ここでは、準英検2級程度の日本語ネイティブが、いかに効率よく英語の動画教材を作成できるかを試行錯誤している内容についてお伝えします。

目次

イントロダクション

日本の人口は約1億2000万人と言われています。

私たちが日本語で情報発信することは、1億2000万人を対象にした市場の中で戦うことを意味しています。

しかしながら、日本の人口は、現在減少傾向にあり、2055年には人口は1億人を切ると言われています。

※https://www.nri.com/jp/knowledge/publication/cc/nenpyo/lst/2020/2020/2020

つまり市場が縮小しているわけです。

一方、 英語使用人口は約5億人と言われています 。

※https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1379958.htm

英語話者は15億人ともいわれ、こき英語の話者はまだ年々伸びているといわれています。

経済産業省が発行する中小企業白書では、今伸びている事業所がおこなっていることは何かが、毎年解説されています。

つまり、労働生産性を上げるためになにを行っていることとして、とりあげられているのが、「海外進出」により、生産性をあげている、という点です。

※https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm

海外の 需要を取り込む、外貨を獲得し、生産性を向上させる。このことが一貫して語られてきています。

海外進出のためには、海外に向けて情報発信することが、まず第1に求められます。

知られていないものは、売れないので当然です。

しかしながら、海外に輸出している菓子店でさえ、ホームページで英文ページをもつ程度で、積極的に発信しているとは言えないのが現状です。

ここでは、英語話者15億人市場を取り込む英語の情報発信を、動画で行うときに、作業にとりかかるハードルを少しでも下げるための工夫をお伝えします。

事例として日本の和菓子職人の技術を海外の食のプロフェッショナルに伝える動画教材作成で用いた工夫をご紹介しています。

自分の恥をさらしてしまいます。私自身は英語が得意ではありません

準英検2級以上を取得していません。

TOEICの模擬試験を5年前に受けたとき420点でした。

それでも英語を使って 情報発信したいという想いが先行し、AIツールに助けられ発信の工夫をいまも重ねている途中です。

1 準備

1-1 顧客の悩みを知る

まず最初に顧客の悩みを掴むところから、はじめます。

そのため、何をするか?

・海外の展示会に出かける

・関連する動画をYouTubeにアップしコメントをいただく

・アンケートをとる

・Kickstarterでクラウドファンディングを行う

などの市場調査を行います。

作りたいもの、伝えたいものを作ってしまうと、顧客が本当に知りたいとおもっていることと離れてしまいます。

市場の声を聴く過程を設けることは、日本語で、日本人対象の動画教材を作るときと同じです。

まず顧客は誰なのか? どんなお悩み解決が必要なのか?

調査は、時間がかかるところですけれども、避けて通れません。

1-2 構成

顧客の悩みをつかんだら、次に、顧客の悩みを解決するための手法を組み立てます。

設計の骨子

・何をゴールにするか?

・そのゴールに到達するためにどういう手順でステップ・バイ・ステップでお伝えするには、どんなステップが必要か?

気をつけたいのは、日本人ならあうんの呼吸で、特に詳しく説明しなくても通じるようなところも、きちんと説明しないと全く通じない点をまずあぶりだし、説明を飛ばさないようにするということです。

これは、事前の顧客の悩みを知るところでしっかりリサーチした点を、ここで活かすことになります。

伝わるためには、どうしたらいいかを、事前調査があるから考えることができるわけですね。

たとえば、日本人なら餡を炊くとき、びっくり水を入れたり、渋切りをしたり、そういう手順が必要であるということぐらいは大体の方はご存じです。

しかし、そもそもびっくり水とは何なの? びっくり水が必要なのはなぜか? これを詳しく説明することで、この工程は必要なもので、かつ正しく行われる必要があり、そうすることてはじめて美味しく仕上がるという説明をしてゆく必要があるわけです。

1-3 道具や環境

伝える教材のゴールにもよりますが、日本と同じものを海外でも作れるようにする状態を目指す場合、動画をそろえるなど、環境づくりを伝えることも大切です。

100%まったく同じ環境をつくるべきなのか?

道具をどこまで、どう揃えなくてはならないのか?

これらを伝える必要があります。

場合によっては、海外で手に入る材料や道具を使って、ゴールに近づけるといった、ゴール設定そのものの再考も必要かもしれません。

例えば、今回、どら焼きオンラインスクールを作るにあたって、日本の和菓子職人さんが使っているどら焼きを焼く平鍋と、海外で一般にはいるものてみありません。なのでヨーロッパのレストランキッチンにある道具でまず代用できるものは何か?どこをどういうふうに工夫すれば代用になるのかという調査からまず入りました。

2 台本づくり

動画教材を作るとき、コース>章立て>レクチャーという目次立てで、どんなことを詳細に話すかということを決めてゆきます。

台本づくりの最適パターンは、制作チームの性質にもよります。

2-1 アドリブで話すほうがうまく作れる話者

アドリブで話す方が色々な知識を話術も巧みに話せるというタイプの人がいます。

このタイプの人は、原稿を読み上げるとなるとパタと良さが止まってしまって、一生懸命に原稿を読むことに注力してしまい、躍動感や、抑揚がまったく漏れてしまい、面白くない絵になってしまうことがあります。

それを避けるために、章立てとレクチャーの構成と、ポイントとキーワードと話す順番だけ決めておいて、ひとまず先にカメラの前で、存分に話してもらい録画撮りをしてしまうという方法があります。

この方法だと、録画取りした後の動画の英語化には、次のような手順が必要になります。

まず、余計な日本語を削り順序をととのえるラフ編集だけ、先におこないます。そこから音声データをとりだします。

音声データから文字起こしをまずします。

次に自動翻訳にかけわけですが、そのまえに、自動翻訳機がうまくはたらくよう、日本語を事前編集します。

そして、自動翻訳にかけたあと、自動翻訳機からでてきた英語を後編集をしながら、ボイスオーバーの資料や字幕キャプションの資料を作りこんでゆきます。

英語資料が出来上がったらやっと、ボイスオーバーの音声データをづくりになります。

こうやって、英語素材をそろえたうえで、最終的にボイスオーバー用英語と字幕キャプションと、画面内の加工をほどこして、動画編集にすすんでゆくというやり方があります。

文字起こし

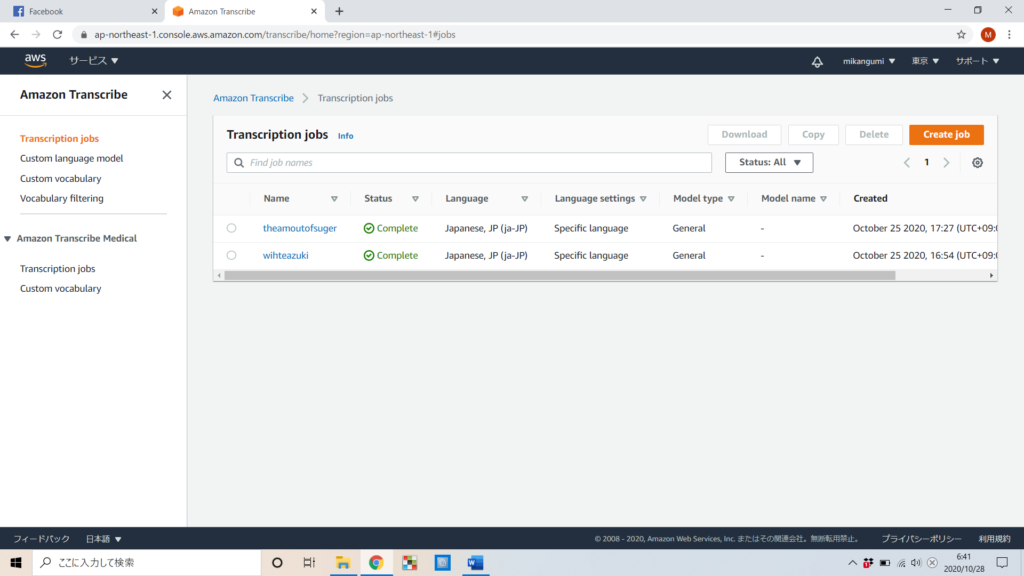

このとき、音声データから文字起こしをするときは、AmazoneTranscribeやTRASCというサービスを使うと便利です。(※2020年10月現在です。この分野は、すぐに次によりいいサービスがでてきますので、常にいいものがないかウォッチするといいでしょう)。

AmazoneTranscribe は、Linuxが使えるとか、自分でコマンドが打てる人に向いています。

話者が複数いても、話者ごとに発話者を分けて結果表示してくれたり、タイムスタンプも表示させてくれます。

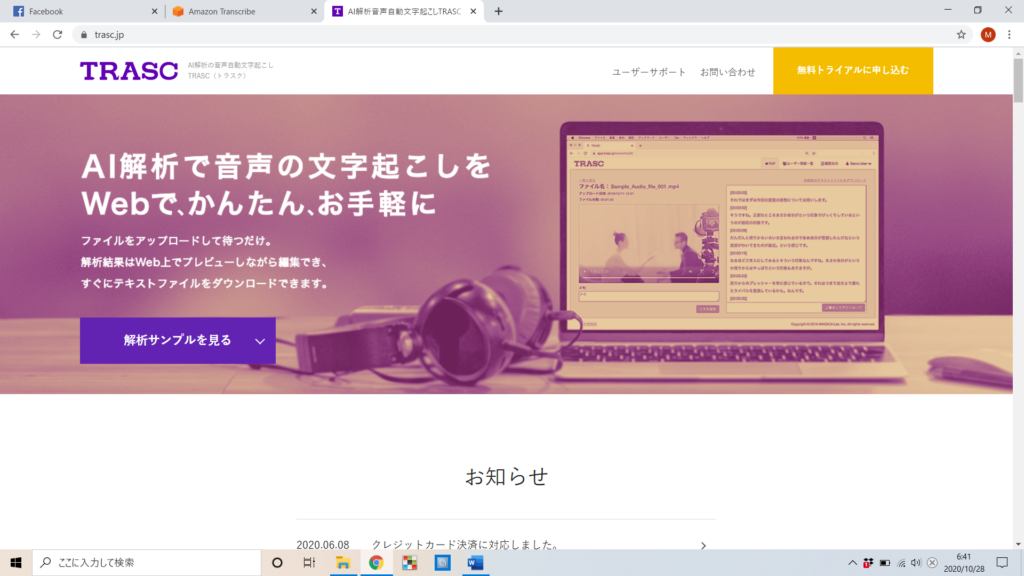

Linuxも使えないしコマンドも打てないという人は、TRASCというサービスが便利です。

いずれも、秒数単位での課金となります。

文字起こしをゼロからご自身でご経験された方は、ほんの数分の文字起こしでも30分以上の時間がかかったりすることをご理解いただけますね。

なので課金される有料サービスでも使うと効率化がすごく図れます。

自動翻訳の使い方

自動翻訳にかける前に、文字起こしした日本語を、なぜ事前編集する必要があるかもご説明しましょう。

自動翻訳の精度が上がってはいます。

ですが、まだ手放しで、上手く伝えてくれるとは限りません。

次のような点に注意して事前編集を行うことで、事後編集の手間の削減を目指します。

- 日本語の1文を短くする。

- 修飾語を複数つづけない。

- 丁寧語や 謙譲語は、ストレートな表現に直す。

全体として小学1、2年生の国語の教科書に載っているような文章にすると、自動翻訳機にかけた後の修正の手間が少ないです。

自動翻訳はどれを使うか

次に自動翻訳はどれを使うかです。

自動翻訳には、google翻訳、未来翻訳、DeepLの3つが今あります。

いずれも wordファイルやテキストファイルを入れたら、文書ファイルごと英語にして吐き出してくれるというサービスが 使えます。

おすすめは、堅い文章であれば未来翻訳です。例えば契約書とか製品説明書とかは向いてるでしょう。

DeepLは、かなり口語調に近い翻訳になります。

google翻訳は、無料です。が、有料の未来翻訳やDeepLをご利用になるほうが、後編集を考えると、手間がちがってきます。

わたしは、今回、食分野の解説をする動画翻訳だったので、DeepLを選択しました。

目的によって使い分けるといいでしょう。

後翻訳

翻訳した後の精度がまだ完璧ではないので、後編集の手間と時間も考慮にいれましょう。

自動翻訳にかけた後、吐き出されてきた英語を、後編集します。

読んでみてすんなりわからない英語があったら、吐き出されてきた英語をもう一度、自動翻訳の「翻訳欄」に入れ、もういちど、逆翻訳を指示します。

そして、英語から日本語に翻訳し直します。

日本語にもどした翻訳内容が、わからない日本語であったら、後編集で扱っている「すんなりわからない英語」は間違っているということになります。

元の日本語を、短く書き換えて、もう一度英語に翻訳し直します。

ポイントは、先ほど挙げたように、文を短くする、修飾語を1つにする、回りくどい言い方はしない、主語をはっきりさせる、です。

これを何度か繰り返し、通じる日本語になったらその英語はオッケーです。

このようにして、話者が話した日本語を、ここまで でやっと英語化資料ができてきました。

英語のスクリプトを2種つくる

英語字幕の英語と、ボイスオーバー用の英語資料は、動画編集者に渡すためにスクリプトシート作成し直し渡します。

スクリプトシートは、ボイスオーバー用英語と、英語字幕キャプション用の2つのファイルに分けて格納することをおすすめします。

というのもエクセルシートで章番号 、タイムスタンプ 、元の日本語 、ボイスオーバー用英語と字幕キャプション用英語を並列にし、編集者に渡すと、作業の途中でどちらが字幕用だったかわからなくなってしまい、誤作業がありました。

なので、間違いの手戻りを避けるために、元から2種の英語ファイルを、2つに分けてつくっておくことをお勧めするわけです。

1本の動画が、30分から1時間と長いです。

やっている途中で、どちらの列がキャプション用だったか無意識に間違ってコピーしてしまう資料ではなく、無意識の誤作動を起こさないように作業手順を組み立てるのがディレクターの仕事です。

なので、ボイスオーバー用英語と、字幕用英語は、2つのファイルに分けることをお勧めします。

ボイスオーバーの録音

ボイスオーバー用の英語ナレーションを録音します。

録音の時の注意としては、あとで編集しやすいように、1文1文読んだら後に、すこし空白 もうけておくことです。

後で編集しやすくするためです。

動画に英語をのせる

ここまでで、やっと、英語化の資料がそろいました。動画編集で字幕キャプションをつけ、ボイスオーバー用英語を音声でのせます。

英語字幕の付け方については、映画の字幕翻訳の付け方を参考にし編集しました。

英語字幕の付け方のルールは 次のような通りです。

1、1秒あたり21ワードを超えない

2、1行は40ワ-ド以内

3、1回の表示は6秒以内

4、2行以内に収める

5、改行や 表示転換のシーンは言語要素の区切りで切ること

6、ピリオドはつける

7、発話の0.1秒以上先行しない

2-2 原稿があったほうが話しやすい話者の台本の作り方

次に、アドリブでは話すのが難しいが、原稿があったら話せるという場合の台本作りの方法です。

読むのは緊張せずマイクに向かえる場合は、スクリーンキャスト形式の動画作成には向いてます。

もし、話者がカメラに映る場合でも、カメラの前にプロンプターを用いればスムーズに撮影が進行します。

この場合の進行ご説明します。

まず、章立てにあわせて、日本語で台本を作りこみます。

これを、ボイスオーバー原稿用にまず英語翻訳します。

翻訳された英語をよみあげながら撮影を行ないます。

その上で、録画された動画をみながら、字幕翻訳用の英語キャプションの原稿を作成します。

最後に、字幕キャプションを動画編集で載せます。

これで完成です。

動画編集の作業という観点からみると、「最初に英語原稿を作りこんで、それを読む」方が楽です。この方法だと、文字起こしの工程がひとつカットできます。

ですが、実写で映る人物や、声、話術、そして何よりも話される内用のコンテンツが一番重要です。

なので、動画編集作業が楽かどうかよりも、話者がどちらに向いているのかによってどちらの方法をとるかを決めた方が良いです。

3 英語動画にボイスオーバーを載せたほうがいいのか?

そもそも、日本語から英語にするのに、ボイスオーバーをつけなくてもいいのでは?

そう思われるかもしれませんね。

外国語映画を字幕翻訳して観る文化が発達している日本においては、字幕だけでもいいのかもしれません。

しかし、文字を読むのは、ある一定の語学力がないとできないことです。

読み書きの語学力がなくても、耳から聞いた音で理解し、話すことができる英語話者もいます。

なので、どんな場合に、ボイスオーバー用英語をつくったほうがいいかどうかを決めるのは、やはり、「視聴してくださる方は誰か」によって決めることをお勧めします。

英語化したあとに、その完成した動画を、どんな人が、どんなシチュエーションで動画を視聴くださっているのかを、鮮明に描いていたら、ボイスオーバー用英語の音声があったほうが親切かどうかの判断がつきます。

わたしも、日本語で話した動画の上に、英語字幕でキャプションをつけるだけでいいのではないかと、最初考えていました。

しかし、2つの理由で、最終的にボイスオーバー用英語をつけた方がより親切だと判断しました。

1、YouTubeに載せていたマーケティング用の関連動画の再生回数が、 ボイスオーバー用英語がある方が伸びたから。

2、動画教材の対象が、英語ネイティブではなく、英語も理解するという方であるので、理解をより深めていただくきっかけは多いほうがいいと判断したから。

キッチンで作業しながら視聴いただくことも考えたら、音だけで、ラジオのように聴いて活用いただくことも想定しました。

最後に

まず、情報発信ありきです。

なので、完璧な英語にこだわらず、「とにかく情報が欲しいアーリーアタプター」向けと割り切って発進するのも、海外への情報発信の手順として取り入れてみてください。

海外向け情報発信を動画教材づくりでおこないたい場合のご相談、お受けしております。

※2025年7月英検準1級合格。次は1級合格をめざして、まだまだ英語はコツコツつづけます。