中小企業経営者のあなたなら、こんなことを考えたことありませんか?

「人手をこれ以上増やさず収益をあげたい」

「ベテランの技術やノウハウを次世代に継承させたい」

これらの悩みは、つまり、社内の優れたコア技術やノウハウが、暗黙知としてまだ社内に眠っているという段階に御社があることを示しています。

この未活用の技術やノウハウを、形式知としてデジタルコンテンツ化することで、労働集約型の収益構造から脱却し、かつ、継承可能なデジタル資産とすることができます。

この記事は、御社のノウハウや技術といったみえない資産を、デジタルコンテンツというカタチにし、そのデジタルコンテンツを販売するまでの全体像を把握してもらうことを目的に執筆しています。

コンテンツの制作と販売というと、よく、お稽古事やスポーツ、英語など教育産業に位置する事業所がとりくむ活動のように考えられがちですが、技術者や職人育成のみならず、商品製造やサービス提供を支える技術やノウハウそのものをコンテンツ化することで、さらに商品やサービスの需要を高める効果を得ることもできます。

具体的には、製茶工程のコンテンツ化により、販売する緑茶の価値を高め、国内・海外むけにブランド茶として販売することができた事例や、和菓子職人の技術をデジタルコンテンツ化し販売することでインバウンド需要を伸ばした事例があります。

本記事では、技術ノウハウをコンテンツ化し販売するまでのロードマップの把握、リスクへの配慮、そして目指すべき地点を見据えることができるようナビゲートします。

ノウハウの収益化へと迷わず軽やかな一歩を小さくとも踏み出してもらえることを目指します。

目次

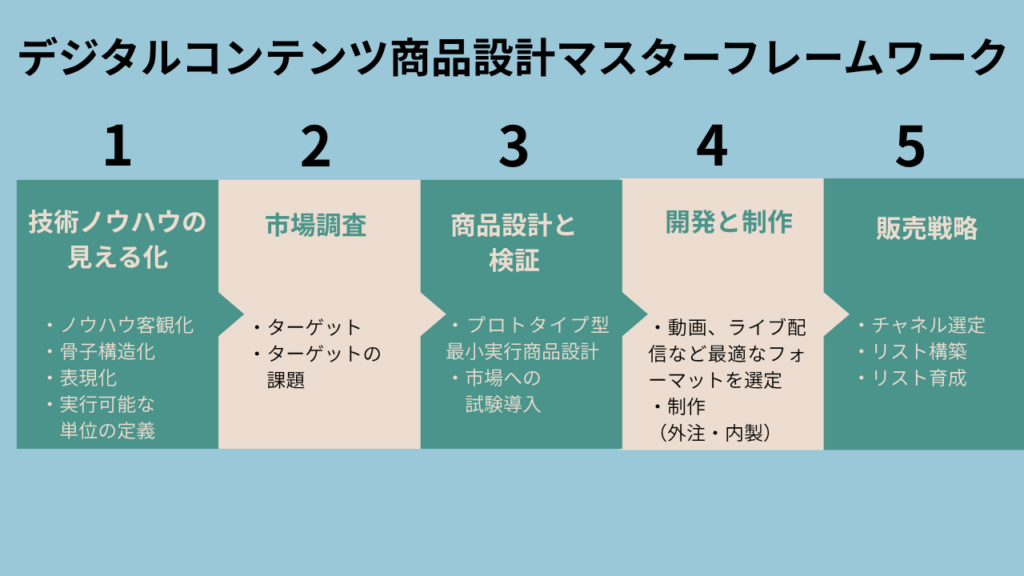

0、デジタルコンテンツ商品設計マスターフレームワーク

まず、御社のノウハウや技術をコンテンツ商品化し販売するまでの全体像(ロードマップ)を俯瞰してみてください。

このロードマップを早速実行して、制作投資の失敗を防ぎ、収益化への最短ルートをたどろうとお考えの方に、伴走型サポートのコンテンツプロフィットラボをご用意しています。

ステップ1、技術ノウハウの見える化

御社の、属人的な暗黙知をどうやると、みえる化できるのか?

技術やノウハウを言語化する4つの手順をご案内します。

もしあなたが、すでに専門家であったとしても、あなたの専門知識を体系だって、ノウハウゼロの方に教える経験が少ない方は、ぜひ、このステップ1をもういちどたどりなおしてください。

たとえば、以前、わたしのクライアントで、獣医師の先生で、学会発表を年に何度も行い、テレビ出演もされている業界では有名な方がおられましたが、そんな業界では著名で、かつ専門家の先生方にさらい高度な専門技術を伝える先生でも、消費者向け(ペットオーナーさん向けやペットショップオーナーさん向け)のコンテンツ制作を体系だって行うときには、ノウハウの体系化にかなり時間を割かれ試行錯誤を繰り返され苦労されました。これは、まさに、長年の経験によって培われた技術が、対象とする消費者向けには技術をただ提供するだけで、技術背景を伝える論理的な構造が明文化されていないためと、専門家であれば知っていて当たり前のこととそうでない人の当たり前に情報の大きな乖離があるためです。専門家教育期間や資格取得が必要な業界ではなおのこと、この乖離は大きいとおもいます。

コンテンツ化におけるこの2つの課題を克服するために、「言語化能力」を構成する四つの要素を活用し、ノウハウを抽出し、構造化していきましょう。

なお、ここのステップ1での言語化作業は、商品化を一度行ったステップ3にすすんだ場合も、改めて、ループバックして改善を何度でも行うことができます。

ステップ1-1 観察

最初のステップは、物事の観察です

このときに大切な姿勢は、技術やノウハウを持っている者、提供する者自身の目線から離れるということです。

ステップ1-2 思考・整理

次に、第三者の目線で、「なぜその手順が必要なのか」という意識でプロセスを観察し整理します。

ステップ1-3 語彙力

全くゼロの知識者ノウハウ者が習得しようとするとき、「教えられる者が抱える本当のできないことは何か(本当の課題)」を徹底的に客観視して見出し、ギャップを埋めるための言葉をあてはめてゆきます。

気を付けたいのは、専門家が専門知識の交換を行うのではなく、ノウハウゼロの者が実行可能な語彙を仕様するということです。

「小学生5年生にもわかるように言う」といえばわかりやすいでしょうか。専門家はこの段階にとても苦労されることが多いです。

ステップ1-4 表現力

この段階で、相手にわかりやすくつたえる表現をみつけてゆきます。知っていることをただ観察した順に並べるだけでは、伝わるコンテンツにはなりません。

特に、オンラインのデジタルコンテンツといった、時間非共有型のコンテンツ提供のときは、「ステップ・バイ・ステップ」で情報を小さくかみくだいて提供することを心がけます。

理由は、コンテンツ商品の購買者(受講者)の成功は、このかみくだいた最小の情報単位をつかって、彼らがあなたと同じ技術やノウハウを再現できるのか、というところにかかっているためです。

このステップ1を、一般的なマーケティング活動や商品設計活動の前にもってくるのは、コンテンツ制作投資の失敗を回避するための重要な戦略です。

なお、この言語化の4つの手順は、なかなか自分だけで客観視しずらいというとき、ステップ1,2、3とすすんだとき、またもういちどステップ1にループバックして表現しなおすことができます。

1回でうまくゆくとはおもわず、ブラッシュアップの工程をおそれずすすみましょう。

ステップ2 市場調査

あなたの技術やノウハウを言語化した後、いかに市場で継続的に収益を生む売れる商品に設計し、販売してゆくのかを考える段階に移ります。

ここでは、市場のなかの「誰の」、「どんな課題(痛み、ニーズ)」があって、それを、あなたのコンテンツがどうやって解決できるのか、ということを明文化してゆきます。

一般的に、市場調査と呼ばれる段階になります。

決定すべきことは、

・ターゲット

・ターゲットニーズ

です。

ここの段階で大切なのは、単に、顧客を定義したり、顧客ニーズを拾い出したりするのではなく、顧客(コンテンツ消費者)がそのコンテンツを単なる「情報」として得るではなく、その情報を「具体的な問題解決の手段」として使用し辿ることを設計することです。

「ああ、聞いてよかった、みてたのしかった」は、ここでいう、ノウハウや技術をコンテンツ化する意味にはあてはまりません。ここが、一般的なエンターテイメント性の高いコンテンツ産業とは大きく一線を画すところです。

また、市場調査というと、面倒でかつ、なんのために行うか理解されず、おざなりにされがちでもありますが、子のステップは、コンテンツの収益性を決定づける重要なフェーズです。

必ず行ってください。※参考記事 成功するオンライン商品づくりはリサーチが9 割

その他、フレームワークとして「ジョブ理論」も大いに活用できることもご案内しておきます。

ステップ3 商品設計と検証

コンテンツ事業において、経営者を悩ませる大きな課題の一つに「制作投資への判断基準があいまい」という点があります 。せっかくの制作のための時間や資金を投下しても、収益回収されるかどうか不透明という不安です。

これを解決する最も有効な手段が、プロトタイピング型商品の設計制作とMVP(最小実行可能商品)の活用です 。

つまり、初期段階で小規模なコンテンツ商品を市場に投入し、早期に視聴データやユーザーフィードバックを得る手法です。

わたしは、過去プロトタイピング化商品販売のことをシードローンチ、シードローンチするプロトタイピング化された商品のことをチャレンジ商品(お試し商品)と呼び、本格製品化のまえにまず市場に聞く段階を儲けることをずっと提案してきています。

※ アンケートを実施し、回答をよせてくれた人の望む内容を提供し、さらにフィードバックを求める、ということを繰り返してコンテンツを完成させる方法を解いています udemy公開講座【初級オンラインスクール】顧客無しから動画教材を作って販売するしくみづくり

なおプロトタイピング型商品も、販売するとき、価格を設定し、0円での販売は控えましょう。

この段階で、プロトタイプ型商品が市場に受け入れられなかったら、検証失敗ということにもなります。この段階で失敗がわかってラッキーと感謝し、もういちど、ステップ1とステップ2にもどって、「だれに、なにを伝えたら、その人が、あなたの設定したゴールに、あなたの設定した期間のなかでたどりつけるのか」を再考します。

ステップ4 開発と制作

前段階で、低コストで市場の反応を検証し、投資失敗のリスクを最小化しました。そのうえで、コンテンツ開発と制作の段階にはいっていきます。

この段階では、ノウハウの種類やターゲットに応じて、動画、教材、ライブ配信など最適なフォーマットを選定し、そのうえで、制作体制(内製化・外部委託)を決定します。

この段階で一番多い質問は、ツールの使い方や、コンテンツプラットフォームの選定の仕方についてですが、でも、まちがえないでください。コンテンツ販売で成功するために一番大切なポイントは、「カリキュラム作成」です。

ツールの使い方ばかりに、仕上げ方ばかりに過剰な時間投下をしないようにしましょう。

ステップ5 販売戦略

どこで、どうやって販売するのかという点も、「コンテンツ販売を収益化する」と考えはじめの当初では、見落とされがちな点です。

つくっただけでは、売れません。

売れる場所を選び、道筋を作ってゆく必要があります。

たとえ、Udemyのような動画教材を販売してくれる大きなプラットフォームに講座を公開したとしても、udemyのなかのアルゴリズムに拾ってもらって、適した受講生に表示されるまでに、あなたがやるべきことがある、というのも、販売戦略のひとつになります。

もし、独自にスクールを構築し販売使用とする場合や、コンテンツ販売の先に商品やサービスを接続させて販売する場合は、なおのこと、次の戦略を体系だって構築する必要があります。

・マーケティングファネル構築

・タッチポイントを増やす

・タッチポイントのコンテンツ形式の多様化

・リード獲得

・リードナーチャリング

これらは、コンテンツSEOだけ、snsだけ、オウンドメディアだけ、メールマーケティングだけ、リスティング広告だけ、といった、個別のマーkぇティングノウハウだけではなりたたず、それらを統合し総合的に噛み合ったすがたで運用してはじめて効果をえてゆけることになります。

リスク管理

コンテンツ販売に際し、収益を最大化し事業を安定させるために、経営者が取り組むべき戦略的課題が3つあります。

1、評価方法の確立

どんなコンテンツがいいのか、という評価の方法がまだ多くの企業で確立されていないのが現状です。

そのため、どこに時間コスト、人的労力コスト、資金コストをかけていいのかが定まらず、コスト倒れになる危険性も孕んでいます。

そのため、まず最初に、プロトタイピング化と最小実行可能商品の販売の段階では、極力ミニマムスタートを設計を心がけましょう。

また、最初は仮でいいので、KGP前の、つまり、収益計算のまえの、コンテンツだけのKPIも設定しましょう。

たとえば、コンテンツの良し悪しの感覚や意見ではなく、具体的な視聴データ(動画の完了率、リピート率、視聴時間、学習後の成果)に基づいて評価する体制をとりましょう。

こういったデータを収取し活用こそが、次のコンテンツ制作への投資判断を正当化する基準となりえてゆけることになります。

2、権利関係の整備

著作権関連で気をくばらなければならない方向は2つあります。

ひとつは、コンテンツ制作の折に参照する先や、コンテンツ制作の際の権利関係。

たとえば、だれかの著作の図表をスライドのなかで理論根拠として使用するときの使用許可を得る、動画撮影時に撮影許可を書面上で得ておく、といった具合です。

もうひとつは、販売するコンテンツに関する素材の一元管理の必要性と、複製を防ぐ技術手段です。

これは、デジタルコンテンツの制作過程が複雑で、情報がテキストや画像、動画といった複数の表現形式にわたるだけでなく、制作工程も多段階にわたるため、情報一元化の管理が欠けていると、もしかして独占販売のはずが一部他社に複製販売されてしまうという社内ミスも起こりかねません。

ただし、よくある事象で、「他社に教材の中のノウハウを盗まれた」という声があがることについては、動画コンテンツそのものがそっくりそのまま複製されていないかぎりは、「アイデアの盗用」を訴える先がいまのところないことはご承知おきください。

和田個人としては、このアイデアの盗用は、売れているから注目されているからこそ起こるものであり、常に進化し続けなければならないビジネスの世界で、あなたはその第一人者として進化しつづけ、盗用される側で在り続けることこそ、収益を常に生み出して行ける、といつもお話ししております。追いつかれた存在ではなく、追いつかない存在でありつづけることが、コンテンツアイデアの盗用を、被害ではなく、プロモーション効果に変える道です。

3、販売の機会損失を最小化する

マネタイズの手法が多用化しています。ひとつのコンテンツをマルチチャネルに展開し収益化する方法を考えるべきです。

たとえば、ひとつの動画コンテンツを、Udemyで販売し、そのコンテンツを使用した人的サポートつきサービスを独自プラットフォームで販売し、受講生にアフィリエイト販売も依頼し、また、Udemy販売へのリンクを自社SNSで展開し収益率をあげる、といった具合です。

潜在的な機会損失が生じないよう、コンテンツの収益を最大化するために、自社LP、外部プラットフォーム、提携先など、複数のチャネルに対して、どの時期に、どのようにしてを販売するかを計画的に定めましょう。

まとめ:コンテンツプロフィットラボで実現する次の成長戦略

この記事では、専門技術を持つ中小企業経営者が、技術ノウハウをデジタルコンテンツという収益資産に転換するための全体像(ロードマップ)を、言語化から経営課題の克服まで、体系的に示してきました。

この記事を実行し、実際にノウハウを商品化するためには、「言語化」と「市場調査」を同時並行しながら、「プロトタイプ化商品の設計と最小実行可能商品の販売」の準備を行うのが、最短実行の道です。

ただ、自己流で、これらの要素の実行を最短時間でかけぬけてゆこうとすると、「ノウハウの言語化」と「市場調査」がおろそかになりがちで、かえって多大な時間と投資を浪費するリスクを追いがちです。

そんなリスクを軽減するために、伴走型収益化支援サービス「コンテンツ・プロフィット・ラボ」があります。特に、最小実行可能商品の販売と、販売チャネルの構築には、定評があります。

将来の事業リスクを回避するコンテンツプロフィットラボに興味のある方は、こちらのURLをクリックし、アンケート応募から、次期受講生募集決定後の案内が流れてくるのをお待ちください。

https://letter.wadamika.com/cpl-next