みかんぐみを立ち上げる前、いろいろな仕事をしたなかに、企業の広報PRを代行する仕事もしていました。

勤め人だったときに、広報職も経験していたためです。

ここでは、ちいさな企業が、ひとつひとつ、マスコミの実績をつくってゆくための、とっかかりをつくってゆく具体的な戦術をお伝えします。

PRがつかえるようになると、広告費をつかわずに、あなたの見込み客リストが増えるという大きなメリットがあります。

お伝えするPR方法は、専門分野がある企業には、特に強い味方になるでしょう。

みかんぐみも、この方法で、美容専門業界で広報してきて、いまがあります。

テレビや全国版の新聞でとりあげてもらうだけが、マスコミ対策ではありません。

継続的に、そして地道に、自社を専門家として認めてもらえるように、マスコミのなかでブランディングしてゆく施策をおこなうことで、マスコミのなかで「▲▲といえば○○さん」という図式をリストとしてもってもらえるようになり、自然と「専門家」として認知されるようになります。

その道のりは、すぐには集客や実績には結び付きませんが、継続して行うことで、実績につながります。

一過性の瞬間風速を狙うPRではなく、積み重ねたことが小さくても実績につながるマスコミ対策をやってきいたいですね。

ここでお伝えする内容は、その第一歩をどう踏み出すのかというノウハウです。

目次

- 1-1 PRとは何か?

- 【PRとは何か】

- 【PRと広告】

- 1-2 PRの手順

- 【心構え】

- 1-3 ワーク

- 2-1 配信先を決める4つの方法

- 2-2 PR代理店とプレスリリース配信サービスとの違い

- 2-3 自分で配信先を探す方法(1)新聞

- 2-4 自分で配信先を探す方法(2)雑誌

- 2-5 自分で配信先を探す方法(3)ラジオ

- 2-6 自分で配信先を探す方法(4)テレビ

- 2-7 この章の課題

- 3-1 PRネタに盛込まなければならない要素

- 3-2 ネタの探し方(1)商品の特徴から

- 3-3 ネタの探し方(2)数字を探す

- 3-4 ネタの探し方(3)人物に焦点をあてる

- 3-5 この章の課題

- 4-1 プレスリリースの書き方概要

- 4-2 プレスリリースの書き方(1)タイトルまわり

- 4-3 プレスリリースの書き方(2)本文

- 4-4 プレスリリースの書き方(3)フッターまわり

- 5、配信と配信後のフォロー

1-1 PRとは何か?

まずPRとは一体か?

PRと広告の違いは何か?

これら、全体的な部分をまずお伝えします。

【PRとは何か】

PRの仕組みは、企業であるあなたのところから、お金を使わずに、webメディアやテレビや雑誌、新聞、ラジオといったマスコミに対し情報をお届けし、掲載してもらうための活動をさします。

企業から情報を発信し、お金を使わずに、それぞれの媒体に載せてもらうためには、マスコミ側が「自分の読者や視聴者が欲しい情報だ! 取材したい!!番組で取り上げたい!!」と思っていただけるような情報を届ける活動をする必要があります。

情報は、マスコミを通じて、一般の読者や視聴者に広く情報を伝えていく経路をとります。

あなたが直接、一般の読者や視聴者に広く情報を伝えていくのと違い、マスコミを一旦とおすことで、情報に権威性がでます。

この仕組みのことをPRといいます。

【PRと広告】

広告記事に「これはPRです」とか書いてあることもあるので、ややこしいですが、広告とPRは厳密にはちがいますのでご説明します。

まず、費用。

広告はマスコミに掲載してもらうのに費用がかかります。この費用のことを媒体掲載費用といいます。

PRの場合はマスコミが取り上げさせてくださいと言うので媒体掲載費用はかかりません。

もうひとつは、タイミング。

広告は、費用を払えば、企業側のベストなタイミングで確実に配信できます。

例えば新製品発表会を行いますという記者会見を行って、新製品発表にばっちりあわせることができるわけです。

しかしPRは違います。

もし、新製品発表会に取材陣がたくさん来てくれたとしても、もしその日に大きな台風があったり、世界のどこかでテロ事件が起こってしまったりなどすると、そちらに番組枠が撮られたり、記事枠が削られたりして、あなたのおこなった記者会見のニュースは流れてしまいます。

つまり、そのニュースはなかったことになってしまいます。

配信できません。

ということで、PRは掲載してもらえる保証がありません。

広告は、露出のタイミングと、ポリュームもコントロールできます。

お金がかかるというのは、つまり、情報操作ができるということです。

最後に、表現についてです。

広告は、広告を出す企業の意向に沿って表現を決めることができます。

しかしながらPRの場合、掲載のトーン掲載は、マスコミ側から見ると中立な表現として表現され、情報提供側は表現の最終チェックをすることができません。

意図せず消費者に「悪いもの」と感じられるような言い方をされる場合も中にはあります。

そういう場合は発表の訂正を求めるんですけれどもほとんど聞き入れてくれませんね。

こういったコントロールができないという部分ができます。

広告がいいのかPRがいいのかという選択は、時と場合によって適切に使い分けたほうが良いということになります。

1-2 PRの手順

ここではPR活動をどうやって行っていったらいいのかという手順をお伝えいたします。

PR活動は主に4つの手順を追っていただくといきます。

1、まず最初に配信先リストを作る。

マスコミのどこに送るのか、情報の送り先リストを作ります。

2、ネタを作って仕上げます。

あなたがつくった配信先リストにあったネタにしていきます。

3、プレスリリースを書く。

配信先に対して、具体的に送るものを創ります。提供する情報をプレスリリースという型にあてはめて送信すると、より通じやすく、見てもらいやすいためです。

4、配信&フォロー

書いたあと、それをリストに対して送ります。そして、さらに、送った後フォローも必ずします。これやるとやらないとで大きく結果が変わってきます。

この順番で、以下、このブログもお伝えしていきます。

【心構え】

ノウハウをお伝えする前に、初めていただく前の心構えとして持っていただきたいことをお伝えします。

情報を送ったら必ず掲載されるとは限りません。

なぜならば世の中やっぱり無料で掲載していただきたい方が多いからです。

また、マスコミも彼らが集めているテーマをもっていて、そのテーマに沿わない情報であれば完全無視されるということは、日常茶飯事です。

なのでメディアが掲載したいと思っているネタを、あなたの事業の中から、専門家としてネタを差し出す。

この気持ちが大事です。

ただ単にあなたが発信してほしい、取り上げてほしいという押し付けの気持だけで送ると、ただ単に押しかけであるばかりか、本当に嫌がられるだけなのでやめましょう。

1-3 ワーク

このブログのところどころに、あなたにやっていただきたいワークを入れています。

ぜひやってくださいね。

―――今回のワーク―――

テレビのニュースの発信元を感じ取ろう

テレビニュースをみていると、「このニュースは記者が独自に取材したな」とか「ネタ元がいるな」とか感じ取れます。

私も広報の仕事をするようになってからテレビ番組のニュースや番組の中で、「これは情報提供元がいるな。うまく広報したな」と感じることがあります。

新聞でもあります。雑誌でもあります。

ああ、こんなふうに記事にしてもらって、うらやましいうまくやったな、と嫉妬するぐらいにありありと感じ取れるわけです。

どこか、情報のネタ元がある。こういうのを、まずあなたが感じるものを集めていただきたいのです。

この「情報のネタ元がある」と感じることができたら、あなたが今度は、自分の持っているネタをそういった情報に仕立て直してマスコミに差し出すことができるようになります。

どういった視点を加えてアピールすればいいのかといった視点を今の事業にプラスすればいいもわかってきます。

なので、自社のネタを集めたり、ネタに仕立てるための導入として、今は、あなたに、マスコミの情報はどんなところからきて、どんな風に加工されているのかを学んでいただくために、今流れているニュースなどマスコミに取り上げられている話題の背後に、広報PRの企業担当者がどういった活動をしているのかを想像してみましょう。

今日の課題は、まず準備として、あなたの思考を鍛えるワークでした。

ぜひ、継続してやってくださいね。

2-1 配信先を決める4つの方法

配信先のマスコミリストを集める方法をお伝えしていきます。

お金を払えば、PR会社を使えますし、またお金を払ったら、配信先のマスコミリストを購入できる、そんなサービスもあります。

なので無料に限らず、有料の場合なども含めて、配信先マスコミリストをどうやって集めたらいいのか、またマスコミの送り先をどうやって選んだらいいのかというところをお話していきます。

このレクチャーでは、自分独自のリストを、自分で構築していくという方法をメインでお伝えしています。

いわば狙い撃ちしていく方法です。

機関銃で広い範囲に一斉に銃弾爆撃して、当たったらいいな、という確率の問題のような活動ではなく、ピストル、いや弓矢で一個一個狙いを合わせて射貫いていくような活動です。

これの方法は、集めるリストの数は少ないですけれども、アプローチしたときの掲載の確率が非常に高いので、小規模事業者の私たちにとっては、時間効率が非常に良いというふうに考えてこの方法をご案内しています。

まず確認です。

PR活動を行うときの作業手順4つありましたよね。

- 配信先を決める。

- ネタを決める。

- プレスリリースを書く。

- 配信し取材対応とフォローをする。

このPRの作業手順の中で1番目の配信先を決めるという部分を、これからお伝えします。

配信先を決める、4つの方法をお伝えしていきます。

(1)PR会社に依頼してしまう。あるいはPR専門の外注先を探して依頼してしまう方法。

例えば、私が、昔、広報代行の会社を1人でやったように、個人で活躍しているPRパーソンがたくさんおられます。

(2)ネットのPR配信サービスを利用する。

これは、有料と無料の両方がありますが、有料でないと、使い勝手はよくないでしょう。

(3)自分で配信先リストをコツコツ作る方法。

この講義の中では私この方法をお伝えしております。

私たち小規模事業者は、大抵は、業種が専門家していて、そして提供しているサービスや対象も、決まっている場合が多いわけです。一般大衆を対象にしていません。なので、おつきあいするべきマスコミ対象は、そんなに多くなくていいわけです。

例えば、盆栽を販売している会社は、そのほかにもし販売したとしても盆栽が載っているカレンダーぐらいでやっぱりグッズになります。

それがいきなり食品の方へ行ったり、あるいは情報産業のほうに行ったり、あるいは建設業の方に行ったりということは、経営資源の少ない小規模事業者では全くあり得ないわけですね。

小規模事業者というのは、経営資源を集中して事業を行うということが鉄則ですので顧客対象を絞ることが王道で、広い範囲に渡る事業を行うことは稀なわけです。

なので、一度、配信先リストとして、自分の会社にマッチするマスコミ媒体と連絡が取れるようになっておけば、その後は、このリストをメンテナンスしていくだけで済むですね。

広い範囲にお金をだして、プレスリリースを配信してゆく必要はないわです。

なのでこの方法をお伝えしています。

(4)マスコミに知り合いがいる人を活用する

マスコミに元居た知り合いがいるという、お知り合いがあなたの周りにおられませんか?

そういう方がいらしたら、ぜひここはずうずうしくなって、紹介していただくなど人脈を活用してください。

けっして、ずるい方法ではありません。

相手が喜ぶ情報を提供できれば、きっと、紹介した方も、鼻たかだかでいてくださるでしょう。

2-2 PR代理店とプレスリリース配信サービスとの違い

配信先を決める方法として4つあることを先のレクチャーでお伝えしました。

ここではPR会社の選び方と、ネットの配信会社さんのご紹介をします。

【PR会社の選び方】

PR会社さんは、たくさんあります。

どういうところがあるのかというと、「PR会社」で検索していただければたくさん出てきます。

規模が大きい会社さんから、個人で活動されている方までさまざまにあります。

依頼の仕方は、「どんなところに、どんなネタを届けたいか」を依頼主がきちんと話せることです。

どの会社さんも、得意不得意があります。

オールマイティーに、どこの分野でも、なんでもできますっていうふうにはおっしゃってません。

「何の分野に強いです」とアピールしておられるところだと、信頼できるでしょう。

あなたの業種に合わせて、あなたの分野に強い方に、見積もりを依頼するなど、アプローチしていただければいいと思います。

例えば、個人でPRされている方でも、ホテルに強いとか、化粧品に強いといった分野でおっしゃる場合もありますし、あるいはネットニュースに強いとか女性雑誌に強いといった配信先のコネクションから選定するといった具合でもいいと思います。

個人事業主としてPRパーソンをやっておられる方は結構おられ、その方々のご経歴は、大手のPR会社や大手のマスコミに勤めておられた方が、その勤め人のときの昔のコネクションを生かして、いまのPRを請け負うお仕事をされています。

委託する側も、広報担当を常駐させてお給料を年間払っていくよりも、外注費としてスポットで払った方が安いっていうふうに考えられるのはわかりますよね。

【インターネットの配信会社の選び方】

検索で「プレスリリース配信サービス」で調べてみてください。

無料だと「バリュープレス」という配信サイトがあります。

ここは、無料枠があり、アップグレードして有料枠も利用できるというサービス体系になります。

他は、無料枠がまったくないけれども、確実に掲載してくれる枠があるというサービスもあります。

仕組みとしては、提携先のインターネットのニュースサービスに掲載されるということです。

提携先に、PRの文面そのままになりますけれども転載してくれる場合があります。

これは、リンク先が増えるっていうことにもつながりますので、もしマス4媒体に取り上げられなかったとしても、どこかのポータルサイトで掲載転載してもらって、リンク先が増えるだけでも十分効果があると考えて使っておられる会社さんも多いですね。

プレスリリース配信サービスは何がいいかというと、プレスリリースの原稿をこちらで用意して、ウェブにアップしたらあとはなにもしなくていいということです。

やらなければならない配信の作業と、配信後のフォローの作業が全部省けます。

企業側も、ただプレスリリースを書けばいいということで、PR活動の4段階のうち1つだけを自分で行うだけで、残りの3段階は全部サービスとしてやってくれるのでこれをどんどん利用企業が広がってきているというような状況です。

テレビや新聞、雑誌などの担当者さんも、ここのサービス登録しておいたら自動で情報流れてくるという利便性もあってお互いwin-winで成り立っているようです。

2-3 自分で配信先を探す方法(1)新聞

自分で配信先リストを作っていくために、新聞の配信先を探す方法。

新聞も、いろいろありますよね。

例えば、朝日新聞、産経新聞、日経新聞。

また神奈川県だと、神奈川新聞。その地域によってとっておられる新聞の、メジャーなものが違います。

あなたのご商売は、どの地域を中心とされていて、どの地域で知られたいのかによって、どこの新聞社に売っていくと良いのかが決まってきます。

もし全国対応でやっておられるのであれば、毎日、朝日、読売、日経、産経といったメジャーなものを選ぶといいです。

それでも、東京版、大阪版と、版がちがってきます。

もし、「ウチは工業分野でニッチな顧客しかいないから」と言う場合は、日刊工業や、専門紙というように、新聞も選んでゆくことになります。

新聞には、一般紙と、専門紙という区分けがあります。

一般紙は、一般の人が読むものです。主に、個人や家庭で購読されます。

専門紙は、専門業界の企業むけに書かれているものです。これは、会社で購読されます。

専門紙は、あらゆる分野にわたります。アパレル関係もありますし釣り道具専門もあります。

あなたの属する業界にも、必ず専門新聞があります。なので、専門紙で、専門家というお墨付きをもらうというのも、専門家として評価され信頼を得てゆくというもの、重要な手段のひとつです。なので、配信先としてぜひ押さえておいてください。

なぜ、専門新聞を押さえておく必要があるのか?

理由は、全国紙の記者も参考にしているからです。全国紙の記者も、ひとりひとりは、みなさん専門分野を持ってはいます。しかしながら、幅広く扱わなければなりません。そのために、ひとつひとつの専門について深く詳しくはご存知ないことも多いです。

そんなとき、全国紙の記者さんも、知りたい業界については、まず専門新聞で勉強されています。

そこを利用して、情報提供側も、専門紙からネタを広げるという手もあるわです。

なので、専門新聞で取り上げられたことがきっかけで、全国の新聞に載っていくというふうな流れもあります。

あなたの業界が属する専門新聞は、あなたの配信先リストの中に入れておきましょう。

【どこに送るか?】

専門新聞の場合、大体、表が裏の上の方か下の方か、どこかに必ず発行元情報が書かれています。

発行元で書かれている、住所と電話番号と会社名は必須でリストにいれてください。

それと、もうひとつ。新聞を開いていただいて、「どこのコーナーに載せてほしいのか」も探して、そのコーナー名もリストに書いておいてください。

もし丁寧にリストをつくる場合は、発行元の電話番号に電話して、「○○のコーナーにプレスリリースをお送りしたいのですが、どなたさまにおおくりすればいいですか?」と担当者様名をお聞きし、リストに加えておきましょう。

プレスリリースを開いて読んでいたたげる確度があがります。

全国紙の場合です。アプローチが結構難しいですが、そのなかでも、比較的アプローチ先がみつかりやすいのが、「地方ページ」です。

たとえば、日経新聞でも、朝日新聞でも、神奈川県下で配られるものには「神奈川」のページがあります。

あなたの事業所がもし神奈川県下にあるのであれば、神奈川の支局にプレスリリースを送る方法が一番確実に届きやすいです。

神奈川の中で商売している話題ですと、取材に来ていただきやすいですしね。

送付先の確認も電話でしてみてください。

まず支局に電話します。支局の電話番号は、新聞紙面上にかかれてますので、その番号に電話し、「○○という話題のプレスリリースを送りたいのですが、どなた様宛に送ったらいいですか」とぜひ聞いてください。

支局の場合だと、人数がそんなに多くない態勢でやっておられるので、送付先の電話で聞いて、担当者名をおしえていただけることも多いです。

もし、自分は、新聞を最近購読していないからわからないとおっしゃる場合です。

実際に新聞の記事を見て、コーナーをしらべたり、支局の住所等を調べてみていただきたいです。

そのために、図書館を活用してください。

もし専門新は、図書館にないよという場合は、専門新聞に一度は購読して中を読んでみましょう。

自分でも、どのコーナーに自社のネタがあてはまりそうか、調べてみてください。

すると、「こんなコーナーに、自社のネタがぴったり」というのがわかります。

まず相手を知りましょう。

ちなみに、「プレスリリースをおおくりしたいので、送り先をおしえてください」と電話で聴くと、「どんな内容をおくってくださるのですか?」と逆に質問いただくことがあります。

そのとき、「ドコドコのコーナーにこういう情報を送りたいです」と一言で応えられるように、あらかじめ想定問答集をつくっておくことも、おすすめしたいです。

こちらから的確にお答えできれば、でしたら、○○宛でいいですよとか、編集部宛でいいですよとか、お返事も的確にいただけます。

【電話をかける】

どこのコーナーに載せてほしいのかをまず調べてから、送り先としての担当者を聞く電話をしましょう。

電話で聞くことについては、遠慮しなくていいです。

営業電話ではないからです。

先方さんは、情報が商売ネタです。

その商売ネタをとしての情報を「送らせてていただきたいんですけど」といわれれば、ありがとうという気持ちで受取っていただけるものだからです。

最初は、電話するときドキドキするかとおもいますが、「あなたの役にたつ情報をおおくりさせていただくのだから」という気持ちでどんと構えてやってください。

2-4 自分で配信先を探す方法(2)雑誌

自分で配信先リストを作るために配信先を探す方法。

今回は雑誌を取り上げます。

もうすでに取り上げて欲しい雑誌が決まっていますか。

もし、まだこれといってどこに載せたいか決まっていない場合は、まず書店に行って雑誌を実際に手に取ってみてください。

観る時のポイントは、「どこの雑誌だったら自分の商品、あるいはサービスが載せてもらいやすいか」を考えながらみることです。

またもうひとつ、みていただきたいところがあります。

掲載してほしい雑誌がきまったら、次に、「ぜひこのコーナーに載せてほしい」という、コーナーをみつけていただきたいのです。

雑誌には、かならず、連載コーナーがあります。

女性雑誌だったら、コーディネートネタとか、恋愛ネタとか、小物ネタとか。

このコーナーなら、「うちの商品もバッチリ合う」、載せてもらったらうちの商品と雑誌の相性がばっちりいいんだけどなとおもうコーナーをみつけてみてください。

例えば、コーヒーショップをあなたが開店したとします。

コーヒーの産地のことを詳しく伝えるお店として、雑誌で紹介してほしいと考えたとします。

ターゲットは男性客。

30代の男性で仕事をお勤めでされていると決めたとしますよね。

この雑誌は、なくなってしまいましたが、BRUTUSで掲載したいと考えたとします。

そうしたらそのBRUTUSを、過去1年分、調査するために実際に手にとって、めくってみてください。

大きな図書館に行けばだいたいバックナンバーを出して見ることができます。

大きな書店でもバックナンバーをみつけることができますね。

最適なコーナーをみつけるには、2つの方向があります。

ひとつは、どういう切り口がいいかなと、コーナーを見ながら、提案するネタの切り口を考えるという方法。

もうひとつは、このネタは、どのコーナーがぴったり合うなと、ネタありきで、適したコーナーをみつける方法。

コーナーが決まったら、次です。

情報の送り先の担当者を探します。

コーナーが決まったら、雑誌に掲載され後ろに、編集部の住所と電話番号が載っています。

例えば、あなたは「新着情報コーナー」に載せてほしいと決まったとしますよね。

編集部に電話し「BRUTUSの新着情報コーナーに、新しいコーヒー産地の選び方のレクチャーが付いた喫茶店できたので、そのネタのプレスリリースを送りたいんですけれども、担当者さんを教えていただけませんか」

というふうに、コーナーの担当者さんの名前を聞いてください。

そして、宛名を書いて、プレスリリースを送付します。

雑誌では、コーナーごとに担当者が決まっています。

担当者さんがコーナーを責任を持って情報を集め、いまやってる号の準備では要らないけど、3カ月後の企画で欲しいなとか、スケジュールを持って動いておられます。

また、コーナーの未来の情報収集もおこなっておられます。

だから、いまは、具体的な企画にないけれど、面白そうだから、今度の会議で上げてみますとか、そういうのやりとりがあるかもしれません。

場合によっては、わかりました、担当者名はなくていいですから、○○コーナー宛でいいですよ、と言われる場合もあります。そのときも、しつこくくいさがらずに、わかりましたありがとうございますと、御礼を言って電話を切りましょう。

ということで雑誌の場合の送り先の探し方でした。

繰り返します。

2-5 自分で配信先を探す方法(3)ラジオ

自分で配信先リストを作るために配信先を探す方法として、ここではラジオを取り上げます。

ラジオ番組聴いてる人実は多いです。

職場で、ラジオ番組を流している事業所さんもあります。

音がまったくなかったら作業効率が悪いということで、FM放送が流れているIT企業もありました。

トラックの運転手さんや、ドライバーが職業の方も、ラジオを聞いておられる方が多いそうです。

そのような、ラジオを聴きながら仕事をしている人が多いことと、また、今はあとでインターネットラジオというかたちで、ライブで聴かなくても後からそのお好みの番組だけ聴けるサービスも浸透していますので、聴きやすいらしいです。

ラジオ番組にプレスリリースを送る場合も、自分の情報を取り上げてほしい番組をまずどのラジオ局がいいか、どの番組がいいか、探し出す作業が一番先に必要になります。

また、ラジオ局が決まり、番組が決まったあとでは、番組の中の、さらに分かれているコーナーを決めます。

10分の番組にも、コーナーが必ずあります。

なので、この番組がいいと決まったら、番組名に加えて、コーナー名も特定しましょう。

ということで、まずラジオを聴くところから始めます。

ラジオ番組、番組ごとにWebページを持っていますので、プレスリリース配信先はウェブ経由でも拾うことができます。

毎日聴くのが大変、コーナーを探すのも大変な、なので、○▲ラジオ様宛、という形で送ってしまいたくなるかもしれないですが、それはほとんど、送るだけ自己満足に過ぎず、届いていませんのでご注意を。

時間かかりますけれども本当にピッタリ合ったら効果があります。

番組も、かならず、ネタを求めておられますから。

2-6 自分で配信先を探す方法(4)テレビ

自分で配信先リストを探すの場合として、今度はテレビを考えてみましょう。

テレビ番組は、テレビ局が番組を作っているわけではなく、番組制作会社がそれぞれに作っています。

なので、番組でとりあげてほしいときは、テレビ局ではなく、制作会社にアプローチするのが一番近道です。

ではその制作会社は、どこでどうやって探せばいいのか?

ここでも、取り上げて欲しいテレビ番組をまず決めましょう。

例えば、一つのチャンネルの中でも、テレビ番組はいろいろありますね。

この番組の中で取り上げてほしいというところを、決めるわけです。

そして、さらに、その番組のなかの、どのコーナーで取り上げて欲しいかを絞り込みます。

例えば、ビジネスサテライトという番組のなかの「トレタマ」というコーナーとなあげて欲しい、という具合です。

制作会社は、番組最後のテロップで、流れる文字のなかに必ず記載されています。

この文字を確認してください。

そして次に、インターネット検索で、その番組制作会社の連絡先を、調べましょう。

もしくは、マスコミ電話帳という、分厚い連絡先リストだけが載っている書籍が売られています。そのマスコミ電話帳で、制作会社名を調べ、電話番号や住所を調べるという手もあります。

『広報・マスコミハンドブックPR手帳2020版』

制作会社がわかりましたね。

連絡先電話番号に電話して、「○○番組の、▲▲コーナーにプレスリリースを送りたいんですけど、担当者さん誰ですか」とここでも質問します。

担当者名がわからなくても、部署名や、情報の送り先名を確認し、送りましょう。

そしておしえてもらった情報は、あなたのマスコミリストに書き込んでおきましょう。

「ニュース番組だったら、どこでもいいんです。こんなときはどうしたらいいですか?」という質問を受けます。

例えば、朝6時のニュースでも、お昼の12時のニュースでもかまわなくて、とにかく取り上げてほしいという気持ちが先走った質問です。

ニュースは、絵柄が優先です。

話題性とともに、動画の絵柄がどれだけ、視聴者をひきつけるニュースになるのかによって、とりあげられる話題がきまってしまいます。

ですが、ニュースだと、尺が短いですし、有名人の話し、事件事故以外は、繰り返しの放映がありません。

同じ準備をするのであれば、どこかの番組の中のコンテンツとして取り上げてもらえるように、企画書や情報を送っていったほうが、影響力はより大きいです。

なので、一発ニュースを狙うよりも、話題を準備して、番組でとりあげてもらえるネタをそだててゆくほうが、効果は高いです。

例えば。

先日、NHKのある番組から取材を受けたんですが、その制作の過程をお聞きして、すごく期間が長くてびっくりしました。企画が決まってから番組放映開始まで、5~6カ月かかるそうです。

それぐらい、しっかり情報を集めておられ、そして検証する作業を行っておらることを知りました。

今回関係なかったとしても、次の番組に★★というネタを提案したいと思ってるんですとか、ディレクターさんの頭の中は、次の次の番組のその次の番組っていうような形でスケジュールがびっしりで、このコーナーにバチッと合う情報提供を常に探しておられます。

なので、「コーナーにばっちりはまる情報提供」をすることで、ピンポイントでコミュニケーションをとりやすくなりますし、逆に頼られることにもなり、専門家としての位置が確立しやすくなります。

どういう情報を欲しがっている番組なのかをリサーチし、喜ばれる形の情報を送っていきましょう。

2-7 この章の課題

ここまで配信先リストをピックアップしていくために、その配信先をどうやって調べたらいいかを、媒体ごとにお伝えしてきました。

この方法は狙い撃ちです。

一つ一つ丁寧に拾っていくことで、あなたが提供する情報が、取り上げてもらえる確率が非常に高くなります。

よく、マスコミとコネクションがあったら,とりあげてもらえると考える方がおられますが、それは間違っています。

マスコミも、読者に情報を届ける仕事をしています。

ただ知り合いだからという理由で、情報をとりあげてくれるわけはなく、仕事は仕事としてきちんとされています。

読者や視聴者が求める情報を、必要とされています。

なので、必要とされている情報を、私たちがお届けするというスタイルでアプローチさせていただけば、それが本当にお役にたつとき、提供した情報が露出する確率が高くなるわけです。

それから、もうひとつ。

インターネットをつかったリリース配信会社さんが流行ってきた理由のひとつに、一度に送れる数が1000とか2000あると、何か仕事した気になるというのがあります。

でも、ただ送っても、どこかで拾ってくれればいいなと、確立だけを頼りに、リリース配信会社にお金を払うのは、小規模事業者のわたしたちには、コストがかかり過ぎます。

それだったらネット広告をやってもいいんじゃないかと、私は思います。

どこか当たればいいなという、銃弾爆撃法よりも、やるからにはとり上げてもらえそうなところに確実に出していった方が情報が露出する確率はあがります。

ということで、ここでの課題です。

「この雑誌に載りたい」、「この新聞に載りたい」「このテレビ番組のこのコーナーに取り上げてほしい」と思う媒体をまず見つけてみてください。

1つでOKです。

そして、その窓口の連絡先を探し出しましょう。

さらに、「情報を送りたいのですが、担当者は誰ですか」と、電話で聞きましょう。

そうするとそのあなたが送る資料の到達率が、ほぼ100パーセントまで上がります。

リストは1つから始めるで、十分です。

ひとつひとつ、確実な連絡先を10個も一度につくる必要はありません。

10個の連絡先に等しく「必要な情報」をつくることのほうが難しいです。

それぞれの連絡先に必要な情報をつくってお送りしましょう。

この課題ぜひやってみてください。

はいぜひ時間つくってやってみてください。

図書館や、本屋さんへ行ってくださいね。

3-1 PRネタに盛込まなければならない要素

ここでは、PRはネタ作りが大切というお話しをします。

ネタは,新しいものがなくてもPRのネタは作れます。

どういう風な切り口がいいのか、ネタ探し100本ノックしていただけるようなアイデア出しの方法をお伝えします。

まず最初に、PRの活動の作業手順のおさらいです。

まず1番目、配信先をつくる。

次2番目、ネタを集める。この章で、このネタを集めをやっていきます。

3番目、プレスリリースをつくります。

4番目、配信し、フォローしていきます。

ネタづくり、はじめていきましょう。

絶対に必要な項目

「5W1H」

これを必ず盛り込みます。

例をご覧ください。

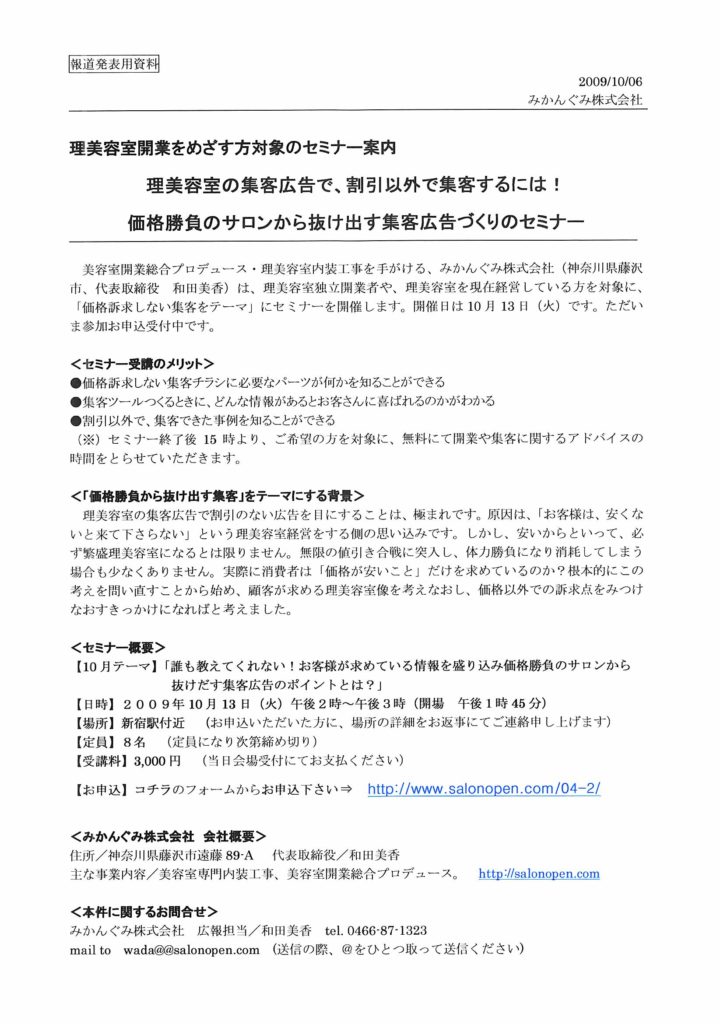

これは、昔実際に作ったプレスリリースです。

Who

これはこのサービスを提供しているのは誰か。

つまりこのプレスリリースを配信しているのは誰かという会社名です。

When

これはいつからスタートするのか。

サービス開始とか、開催日ですね。

Where

この会社の本社は東京都中央区です。

What

新サービスの内容。

Why

新サービスをリリースした背景は?

How

どうして業界で初めて実現できたのか?

そして他の会社が今までできない事を初めてできたのかその方法をお話しします。

このようにプレスリリースの書く前にネタをまずつくります。

そのときに、5W1Hを忘れないようにしましょう。

忘れないように「5W1H」の空欄をつくっておいて、そこを埋める方式でネタ帳をつくるのがお勧めです。

3-2 ネタの探し方(1)商品の特徴から

PRはネタが命です。

ネタを探しをするときに、必ず、こんな声を聞きます。

「新しいことって、そんなにしょっちゅう無いのです。」

「新商品は、しばらく予定ないんだ。」

でも何かPRしたい。どうしたらいいかな。

あなたのリストに見込み客が集まるように、プレスリリースをつかっていきましょうという提案です。

なので、ネタとしてはで、必ずしも新しいものを発表する必要ないのです。

あなたのリードマグネットの商材、もしくはイベントやセミナーなどが、何かマスコミにとって有益な情報であるようにお見せすることができればいいわけです。

切り口は様々な方面から作ることができます。

その切り口の見つけ方をお伝えしていきましょう。

もしあなたの販売している商品が次のような特徴を持っていたとします。

*特徴1 あったかい。

*特徴2 女性向け。

*特徴3 エコ。

*特徴4 かわいらしい動物の絵柄つき

たとえば、今年の干支がデザインされてると、干支特集に掲載してもらえないかどうかも検討できます。

特に雑誌、あるいはテレビの情報番組で、干支グッズ紹介の特集とかがある場合です。

また、あったかグッズ特集とか、電気代節約アイテムの特集、省エネアイテム特集、あるいは女性同士の気軽なプレゼント特集、かわいい動物特集となど、よくありますね。

特徴に応じて、そこから派生したネタも生まれます。

もし、猫の動物の絵柄だったとしましょう。来年の干支になく、どこどこの動物園でミーアキャットの赤ちゃんが生まれたとかの話題のときに、ひっかけて、「○○動物園の赤ちゃんとそっくりの図柄」と、ちょっとしたネタで売り込むこともでます。

このように、あなたの商品が、どんな切り口を持っているのか、その切り口は、どこで使えるのか、この点は、マスコミに対して、わたしたちの方から提案する必要があります。

動物のかわいい絵柄だけをみせて、「なにかに使えませんかねー」と、調理方法をまるなげするのは、情報提供とはいえません。

3-3 ネタの探し方(2)数字を探す

ネタの探し方の続きです。

ここでは、決算書や、POSデータなど数字を使います。

新商品じゃなくても、日々、商品は売れています。

その売れ行きが、業界にどういうインパクトを与えてるのか、なにかトレンドを示すことにつながらないか、という視点でみてみてください。

昨年同月比とくらべて、今年は、猛暑で扱ったから、例年の3倍うれたとか。

いつもなら、冬にうれるものが、今年なぜか夏に売れて、それは冷房のせいだったとか(これはあてずっぽうです)。

全体の傾向がつかめることを、マスコミの関係者はとても気にされています。

このときに、やっておきたいことは、自分の会社の数字や出来事だけを情報提供するだけでなく、業界の概要やトレンドを数値や情報として一緒に提供することで、比較的大きな枠で取り上げてもらえることができます。

例えば、類似商品のネタをまとめてお送りすると喜ばれます。

競合他社の情報も抱き合わせて送ることになるので、相手に塩を送る気持ちになって複雑かもしれませんが、最終的に目的は、自社の露出が大きくなるように特徴とか商品の紹介の仕方の選び方とかをこちらがアレンジしてお送りすることができるので、これは有効な紹介方法になります。

例えば、甘酒特集を夏にくむところが増えてきました。

そんなとき、売れ筋ランキング、ご当地かわりだね甘酒県別ランキングとか、そのまま情報を取り扱えそうなぐらいにまとてあれば、喜ばれます。

理由は、マスコミ関係者さんの、手間が一部省けるからです。

また数字を使う方向として、調査やアンケートを行い、その結果をPRするという方法もあります。

メルマガコンサルタントやビジネスメールコンサルタントとして有名な平野友朗さんも、ビジネスメール調査というのを毎年開催されていて、その結果をプレスリリースで発表されています。この結果は必ずビジネス系の雑誌等で取り上げられてますね。

ビジネス雑誌で露出することによって、平野さんはビジネスメールの専門家なんだという認知度が、マスコミの中でも、そして読者の中でも上がります。

特に露出されたのが、たとえもし1カ所だけだったとしても、毎年つづけることで、その専門分野で認知度が上がるという効果もありますね。

ここでは数字を探しましょうというお話しで、3つの方法をご紹介しました。

3-4 ネタの探し方(3)人物に焦点をあてる

ネタの探し方として、今回は、社員や社長、開発者など、人物に焦点を当てるという方法をご案内します。

会社は人で成り立っています。

会社だけでなくて、世の中のしくみは、すべて人がいるからこそ回ります。

なので、人物に焦点を当てる記事や番組ネタは、マスコミに喜ばれるひとつです。

人物や会社のストーリーが見えるものも、喜ばれるネタのひとつになります。

例えば、あなたの会社にユニークな社内制度ありませんでしょうか?

たとえば、子連れ出勤がある職場だとか、赤ちゃんは抱っこしたまま勤務していいとかありませんか

また、女性社員紹介のような話題は、女性雑誌で、よく取り上げられる話題ですね。

もちろん社長紹介も、あちこちにコーナーがありますね。社長の経歴や、趣味などで、露出を図っていくというのも王道ですね。

あと変わった社員がいるというのも、話題になります。

趣味に没頭していて、会社や研究室で目立たないけれども、趣味の大会では優勝しているというのを、会社からプレスリリースを通じて全社に紹介することで、社内活性化に寄与しますし、かつ人材を採用していくときにも効果を発揮します。

また外部の力を借りることも、ネタになります。

例えば、もしあなたのところの商品が、外部の専門家から素晴らしいと褒めていただいたり、どこかの賞をとったら、それをネタにすることができます。

また一緒に実験をする、一緒にイベントをするなど、外部の著名な方や、業界大手企業の名前を借りることで、ネタにすることもできます。

お名前を借りるというと大層ですが、つまり、コラボレートするというのは、一つの手です。

例えば、くまモンと一緒にイベントをするとか、イベントにくまもんに来てもらうとか、いろんなコラボレートの仕方がありますね。

著名人でなくても、大学の先生など、肩書のある方とのコラボも、ありです。

共同研究を始めたとか、実験検証してもらったとか、研究の数値を公表するとかいった具合です。

また、有名でなくても、地元には必ずゆるキャラがいますね。

なので、イベントするときに、何かネタになるものはないかな、絵になるものはないかな、というように探して、盛り込んでおくと、ただイベントをするだけ、ただセミナーをするだけという内容だったとしても、時として非常に喜ばれる情報になるときがあります。

それから、セミナー単体だけのプレスリリースだったとしても、500回記念イベントですとか、区切りの数字がつくだけでも、目を引きます。

また、プレスリリースの効果を狙うために、チャリティイベントにします、というのもありです。

今困っている災害の被災地に寄付しますからぜひご協力くださいと新聞社に掲載依頼すると、情報蘭に載せていただきやすいときもあります。

目的は、あなたのイベントやセミナーや商品、サービスが掲載され、そこに参加いただく方が増えて、あなたのリストが増えることです。

なので、どういう露出の仕方で、どういう人に興味を持っていただけるか、という人の流れをまず想定してみてください。

どんな人に来ていた炊きたいのか、その方が、興味をもつのはどこか、その方がいつも情報を得ているのはどこか、そこに露出するためにはどうしたらいいか、と逆算思考してみてください。

逆算思考から、ネタをどんどん取り入れていただきたいです。

ネタをいろいろ探してきました。

まだまだ探せます。

ネタは、生まれるものではなくて作るものです。

ただし、偽装や嘘はダメです。

ネタを作っていきましょう。

3-5 この章の課題

この章では、ネタは作るものだとお伝えしてきました。

生まれるものではなく、作るものです。

どうやってネタの切り口を見つけていくかを、お伝えしました。

【参考資料】

ここでの課題をお出しする前に、初心者のためのPT勉強本をご紹介します。

「PRプランナー」という、日本PR協会が開催している広報PRパーソンを育てるための資格があり、そこで入門ための教材として掲示されている本でもあります。

五十嵐 寛 著『広報担当の仕事』

これは、一冊あるととっても便利です。

PR活動をするときにはこれを参考書にしながら進めていくことができます。

ぜひお勧めです。

日本パブリックリレーションズ協会 著『広報の仕掛け人たち』

PRのネタのネタ作りの裏側を教えてくれる本だからです。

このニュースにはこんな仕掛けがあったから、だからニュースになったんだ。

というのがわかると、他の事例も、どんどんさぐりやすくなります。

そうすると、あなたも自分でネタを仕掛けていくにはどうしたらいいという、アイデアがどんどん出てくると思います。

ぜひネタ作りの参考に過去の事例を見てください。

【課題】

あなたのネタを作ってみましょう。

あなたの作ったリードマグネットに関わる話題で切り口を探してみてください。

4-1 プレスリリースの書き方概要

プレスリリースを実際に書いていきましょう。

プレスリリースの書き方に関しては、Webを検索してみていただくとテンプレートが落ちていたりいろいろ情報が載っています。

テンプレートはお気に入りのものを見つけていただければいいと思います。

なので、私は、プレスリリースに必ず書かなくてはならない項目だけをお伝えいたします。

必ず書かなくてはならない項目をシンプルに絞り、弊社ではこのテンプレートをつかっています。

必要な項目を書き出すと、とってもシンプルなんですが、それぞれどういう理由でここに何を書かなければならないのかを順を追ってご説明していきます。

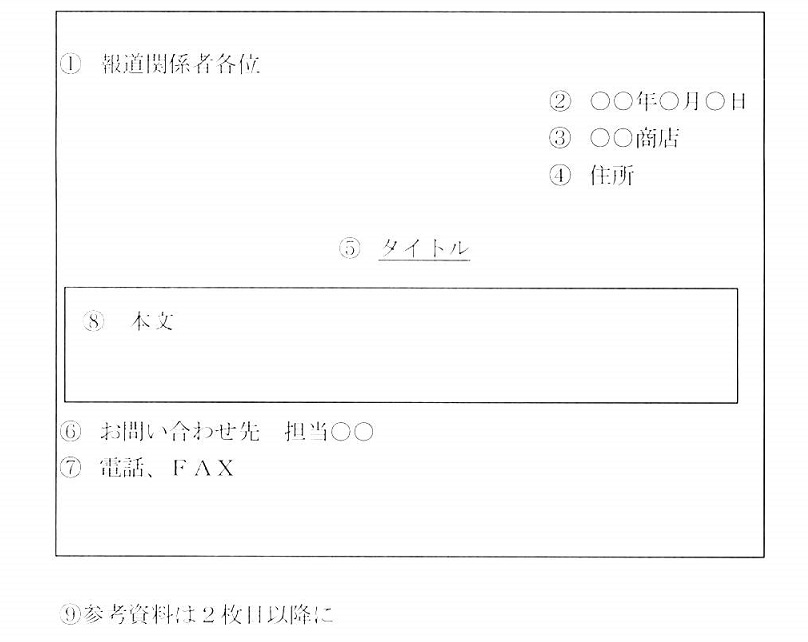

4-2 プレスリリースの書き方(1)タイトルまわり

プレスリリースのテンプレートの中の、タイトルまわりをお伝えしていきます。

まず、確認です。

タイトル回りってどういうなもの?

まず、タイトルですね。

そしてタイトルの上に、「報道用発表資料」「発信日」「発信元」が書かれた領域があります。

そこの部分を差します。

「報道用発表資料」

これは必ず書きましょう。

必ず左上に「報道発表用資料」と書く理由は、これは、発信元が公式な文章として外部に発表した内容であるということの印になります。

単なる、ブログや、お便り、企画書等ではないということです。

会社、事業主からの公式発表資料だということを示しているので、この内容に書かれていることは、報道関係者を通じて、誰もが知ってもいいという公表資料だという意味合いを示しています。

例えば、オフレコであの新聞の記者さんにだけ宛てたもの、ではないということを明確に示した文書になります。

なのでこれがついてると結構重みがあるわけです。

あとタイトル周りでは、発表年月日も書きます。

これは、何げなく書くわけにはいきません。

この報道発表資料はいつ公式発表されたのか、ということを示す重要な要素になるからです。

何が重要かというとですね。

マスコミの方々は、いち早く自分のところが一番先に最新情報を知りたいというふうに皆さん思っておられます。

重要な情報であるので、事件とか事故とかいち早く駆けつけるのは、自分ところが視聴者に対して読者に対して一番早く重要な情報を届けたり新鮮な情報を届けたいというふうな使命を持って仕事されてるからです。

だから、企業から情報を発表するときも、情報公開するその日を、プレスリリース配信日、公式発表日にしてください。

気をつけていただきたいのは、例えば新製品発表がもしある場合は、いまだと必ずウェブぺーじを作られますが、そのウェブページの公開も、プレスリリースにあわせていただくぐらいの慎重さで臨んでいただきたいのです。

もし、「報道発表資料」で発表する前に、ウェブですでに発表してしまっていたら、これは、最新情報でもなんでもなくなります。

なので報道発表資料として新製品発表をするんであれば、マスコミに対しても、世の中に対しても、同時に発表をする情報統制は社内に敷いておいてください。

むしろ、マスコミに対しては、1日早めに発表日を設定するのがいいというのは、常套手段になります。

発表日付のところは、このように気を使いましょう。

そして、日付の直下に「発信者情報」もいれておきましょう。

これは、フッターまわりに、「問合せ先」「会社概要」を載せますが、視線を上下させなくても、ひとめで、発表日と発表者をみることができる気配りとして、ここに会社名を配置することをおすすめします。

「タイトル」

プレスリリースのタイトルは、間違っていただきたくないのは、ここはキャッチコピーとはまた違うということです。

ひとまず内容がわかる必要があります。

かつ報道担当者の目を引かなければならないので、キャッチコピーのテクニックを応用したくなるのですが、あまりキャッチ―にして、過剰をもりこんでしまわないようにしましょう。

報道担当者のところには、1日何百通、いえ、もっとたくさんの情報が届きます。

それを振り分けていくときに、ぱっと目にとめてもらえるような内容にするためのタイトルにする必要があります。

ですがキャッチコピーと違って、形容詞は使わないことを心がけてください。

4-3 プレスリリースの書き方(2)本文

プレスリリースのテンプレートの中の本文について、具体的にどういうふうなことを書くべきかというふうなことを踏まえて注意点をお話ししていきます。

テンプレートの中では、タイトルの直下に、本文というような形で書かれています。

本文も、さらに二つの部分に分けて書きます。

本文の前に、まず、「リード文」を置きます。

リード文とは、どういったものか?

リード文というのは本文を読む前に、数行読むだけでわかる全体の概要を示す部分です。

リード文では、プレスリリース全体の概要を示します。

この部分で、5W1Hをもれなく書くわけです。

誰が、誰に対して、どこで、いつ、どんなことををぎゅっと詰めて書きます。

ここは工夫するというより、型通り書きましょう。

キャッチコピーを見た報道担当者が、さらにこのリード文を読むことで、さらに先の本文を読むかどうかを判断します。

【本文】

本文は発表したいことの詳細を書いていきます。

しかし、ただ言いたいことを詳細に書くだけでは、伝わりません。

お勧めなのは、このリリースをする内容がそもそも発生した背景にはどんなことがあるのかを、書くことです。

背景を書くことで、トレンドのなかで、どんな位置づけにあるのかが、わかります。

マスコミ関係者さんにも、内容を理解していただきやすくなります。

単純に新製品発表をおこなったとしても、「なんだ、○○とおなじじゃないか」と感じられたら終わりですよね。同じジャンルだけれど、こんな改良の声が消費者からあがってきたから、工夫した、となど、開発の経緯などを背景として入れることで、ポジションがわかりやすくなるからです。

また、報道というのは時代の流れに沿っているのか、あるいは、時代に逆行しているのか、それが理解しやすい表現の方が見ていただきやすいです。

4-4 プレスリリースの書き方(3)フッターまわり

プレスリリースのテンプレートの中で、本文より下の、フッター周りの情報についてお伝えします。

ここでは、「会社情報」「お問い合わせ先」「写真など貼付資料」がそれにあたります。

本文より下なので、もう本文を書くのに精力を使い果たして、あとは雑に書きがちですが、ここも、しっかり、しっかり気を抜かずに書きましょう。

【会社概要】

本文の下の会社情報は、本当に短いですが、事業内容として、ここは一体何をしているのかを一言で表しておく必要があります。

だからといって、単に業種をここに書くだけでは、伝わりません。

もし、美容室でもただ、美容室経営と書くのではなく、カット専門の美容室と、特徴がわかるように書きましょう。

会社概要では、会社住所と、代表者氏名は必須です。

会社のWebサイトも記載しておきましょう。

【本件に関するお問合せ先】

「本件に関するお問い合わせ先」として、対マスコミ向けの連絡先を書きましょう。

電話番号とメールアドレス、そして担当者名を書いておきましょう。

もしこれが、一斉配信のWeb配信に使うプレスリリースの場合ですと、メールアドレスも表記されてしまって迷惑メールが来る場合もあります。

私はこのように迷惑メールがダイレクトに来ないような書き方をして発表しています。

「@を#にしておき、#を@に変えて送信ください」と書いておくなどです。

それから、電話番号です。

常に、広報担当者につながりやすい電話番号をここに書くことをお勧めします。

つまり、ここに、常に代表電話番号を書く必要がないということです。

小規模事業者の弊社は、ここに、わたしの携帯電話番号を書いておきます。

なぜならば報道担当者は忙しいので、電話してらっしゃるということは、いますぐ聞きたいから電話を選択されるわけです。

急がないなら、電話はされません。

なので、もしそこで担当者が捕まらなかったら、そのネタが流れていってしまうこともありえるのです。

じゃあ折り返します明日になりますとか、記事の締め切りには間に合わないためです。

記事にしてほしいとおもってプレスリリースをだすときは、必ず、すぐ対応できる状態に担当者はしておきましょう。

それから、ここは、外部のPR会社所属の担当者の名まえを書いてもかまいません。責任をもって、報道発表する企業の情報について受け答えできる担当者であれば、所属は問われません。

【写真資料】

プレスリリースは1枚で簡潔に分かりやすく示すのが鉄則です。

もしどうしても写真を入れてその図柄を目立たせたいという場合には、1枚目に写真を入れるという手もあります。

しかし、写真が補足的な情報という場合は、2枚目に入れていきます。

写真の注意点です。

写真は、報道関係者さんがそのまま使いたいと考えられる写真を貼付されることを、お勧めします。

報道関係者さんが写真を使いたい場合に、二つの方法をとられます。

ひとつは、情報発信者が使っていいですよと言って差し出す写真を、そのまま使う方法。

もうひとつは、商品だけ送ってくださいとか、あるいは、あとで撮りに来られるとかで、報道側で写真を映像を撮られる方法。

なので、記事にしていただける水準の高いものを報道用資料として添付しましょう。

紙媒体の場合には、写真は非常に重要になります。

写真素材も、印刷に耐え得るデータ容量高いのものを用意しておくことをおすすめします。

5、配信と配信後のフォロー

実際に配信し、そして配信後にフォローすることについてお伝えします。

PR活動の作業手順を覚えておられますか。

4つありましたよね。

- 配信先を決めそして

- ネタを決め

- プレスリリースを書いて

- 配信とフォロー

いよいよここでは、最後の、配信とフォローです。

【配信】

プレスリリースを書きました。

その後どうやってマスコミに届けていくのか。

この方法は郵送するか、ファックスするか、メールを送るかどの方法かになります。

これはあなたが最初に配信先をリスト化していただいたときに、「どの方法で送ればいいですか?」ということも併せて質問して、リストに書き込んでおくことで、「どの方法なら最適か」がわかります。

その時にファックス番号を取得したのか、メールアドレスドレスを取得したのか、郵送の住所だけを取得したのかによって、配信の方法が変わってきます。

メールも、編集部あて、会社宛のメールアドレスをおしえてくださるか、個人宛のメールアドレスを教えてくだれるか、いろんなパターンがありますので、ここもきちんと聞いておきましょうね。

この時くれぐれも気をつけていただきたいのが、配信日についてです。

たとえば、発表の日付が10月6日だったとします。

郵送と、ファックスと、メールの場合とでは、届く日がそれぞれ違ってきますね。

ファックスとメールは送ったらすぐ着きます。

郵送の場合は、1日か2日かかります。

なので、郵送で場合、送る日を発表日に合わせるのか、他の配信方法と同じ日に発送するのかは、発表内容と、発表先にあわせてよく考えて発送するようにしてください。

四角四面な考え方をすると、どの配信の方法でも、発信日を同じにするという方法もあります。

ただ、わたしは、郵送で送るものだけ、逆算して、発表日に担当者の手元に届くように、発送していました。

このあとすぐ向こうから電話がかかってきたりメールがやってきたりする場合もありますので。

【フォロー】

プレスリリースを配信したあと、すぐ反応がくる場合もあれば、3か月ほどして、こちらが忘れたころに、「~~の件で」と電話がやってくることもあります。

取材対応はいつでもできるように心がけてください。

私が、ここでお話したいのは、その取材が来る前の段階をもっとプッシュしていきましょうということです。

これは、DMを送った場合、DMの効果を上げていくためにやる手法と同じです。

何をするかというと、「資料はお手元に届きましたか?」という電話をします。

決して「みていただきましたか?載せてください」と、売り込みをするわけではありません。

ただ、「資料おくったのですが、お手元にとどいてますか?」と聞くだけです。

もし、「届いた」と聞いたら、「何かご質問はありませんか」と、あくまで相手にとって使える情報になるお手伝いをするだけです。

担当者が常にいない場合もあります。

必要だったらこちらから電話する、と、冷たく言われるときもあります。

こういうのも、リストに、メモ残しておきましょう。

あと、「もういちど資料を送ってくれ」といわれる場合も、やっぱりあるんです。

そういう場合も、資料を再送再郵送中とリストに書いておきましょう。

それから、プッシュの電話をしたときに、相手が欲しい情報をこちらに伝えてくれることがあります。それは、しっかりキャッチして漏らさないようにしましょう。これは宝の情報です。

「▲▲についていま調べたいけれど、今はその話題はないのか」といった具合です。

ヒントくれる場合があるんですね。

そうなると、次にプレスリリースを送るときは、じゃあそういう面から探してみようと、こちらのネタにもなります。

わたしは、そういわれたらどうしたかというと、すぐそのネタをつくって、その担当者にだけ、資料を追加で送ってましたね。

それから、電話では、いろいろな、ネタを相手からもらえます。

「実例とか協力いただける方がいらしたら掲載を検討するよ」とかです。

これは、もう、顧客をなんとしてでも協力していただけるところをお願いするほかないわけです。

まとめ

配信後のフォローをしましょう。

冷たくあしらわれる場合の方がおおいかもしれませんが、こちらにとって次に活かせる有効な情報をいただける場合、こういう資料探してるよっていう風に教えてくれる場合も、多いためです。

コミュニケーションをとり、その履歴を残して、次に活かしましょう。

「先回、~~の情報が欲しいとおっしゃっていたので、持ってきました」というふうに、つないで、連絡することが可能なときは、出来る限り、そのチャンスを活かしましょう。

PR活動をはじめるときのツール3点をサンプルで無料進呈します

[…] 10、小規模事業者が無料で記事を掲載してもらうためのPR活動の始め方 […]